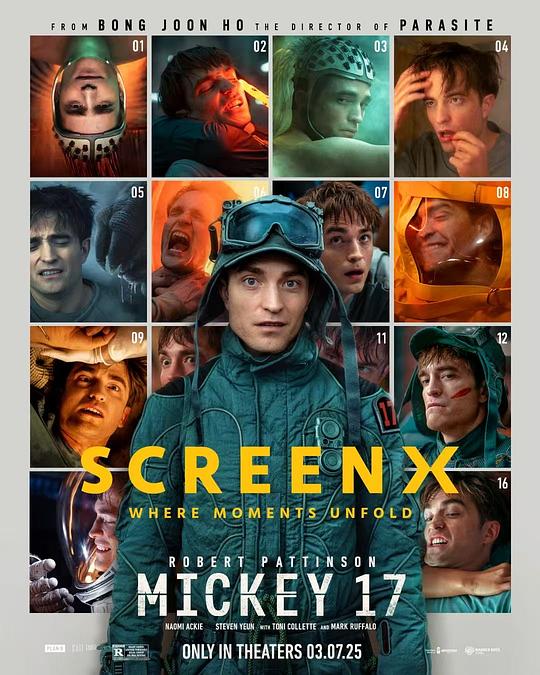

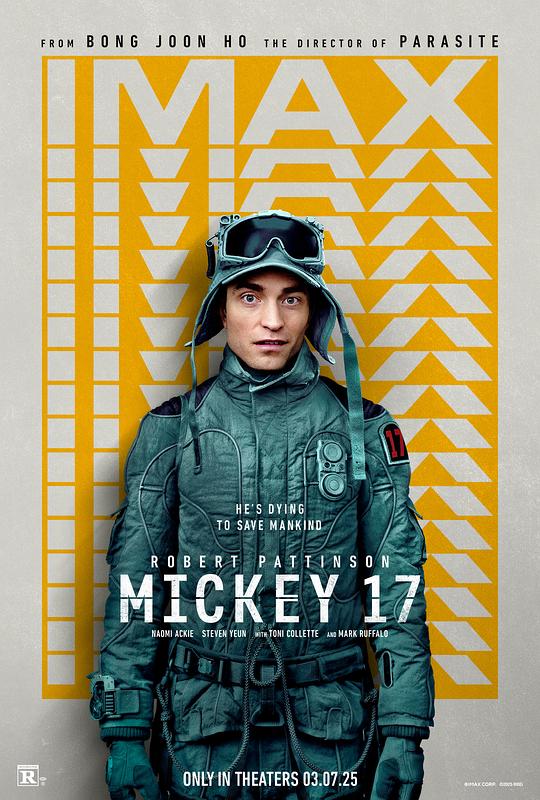

《编号17》短评

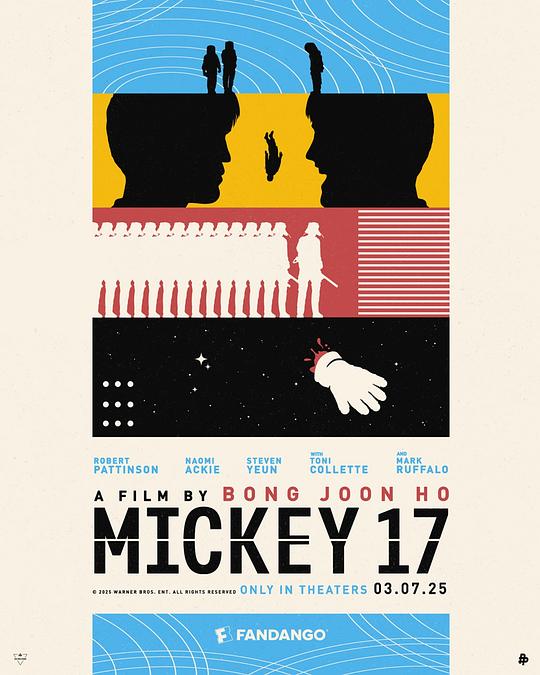

3D打印技术存在已久,在遥远的未来,人类的肉体都会被打印出来,然后透过植入记忆的技术,“制造”另一个复制人,在人类可被复制的大前提下,死亡不再可怕。《编号17》中米奇·巴恩斯(罗伯·派汀森饰)担任先耗员,负责替其他人类“测试”各种食物及药物的安全性,俗称“白老鼠”。他不断死亡,因为那些食物及药物对人体有害,但不要紧,因为他可以“再生”,且他只被视为“试验品”而非真正的人类。严肃的道德争议在片中被轻轻带过,当米奇17与18号争夺“正统”地位时,我们开始反思同一人有两个真身同时出现时,会带来甚么问题,究竟娜莎(娜欧蜜·艾基饰)是米奇17还是18号的女朋友?她爱的是他还是他?片中她乐于与他和他一起,还庆幸自己能同时拥有两个他,这种畸形的心态是否有歪伦常?导演兼编剧奉俊昊提出上述问题,实在值得关注科技与道德的争议的观众深思。

《米》最有趣的地方,在于人类的外表和肉体可以复制,但个性和内心世界却完全不同。当米奇17与18号并存时,我们便会发觉:一个狡猾世俗,另一个天真单纯,为何两个外表一模一样的人,个性可以有这么大的“距离”?或许导演想告诉我们:那些复制人被“打印”出来以后,接触的人和事都完全不同,可能后天比先天有更大的影响力,导致两人的个性开始产生变化,碰巧他俩走向两种与别不同的极端状态,便会造成上述相异个性的出现。不少教育心理学家都认为后天比先天更重要,《米》以米奇为例,述说人类“多变”的可能性,刚刚“打印”出来的米奇就像一张白纸,洁白如雪,他会变成灰色、黑色还是黄色、红色?关键在于我们用那种“染料”,把他转化为我们期望的模样,即使他会受身旁的人和事影响,我们依旧可发挥自己的影响力,尽力引导他走上我们认同的正途。以人类为试验品,食物及药物是否对人体有害一目了然,但《米》中的科学家及实验室技术员视人类为“物品”,人类的价值似乎与其他生物无异,在人类是万物之灵的大前提下,这是否我们想看见的高科技发展?医学科技的发展日新月异,当传统的道德价值濒临崩溃时,这又是否我们乐于看见的未来?导演提出很多问题,但从来没有给予我们答案,这正是影片驱使我们进行深度思考的“引爆点”。

本文链接:http:/www.pyonlycode.com/app/26.html 由杏宇平台整理,转载需注明出处